なんとなく食べている日々のごはん。

でも、もしその一皿に「願い」や「祈り」が込められていたら…?

アジアの国々では、特定の食べ物に「合格祈願」「長寿」「再出発」などの意味を込めて食べる文化が根付いています。

それを知らないまま食べるのは、ちょっともったいない!

たとえば韓国では、刑務所を出た人が豆腐を食べて再出発の決意を固めたり、中国では旧正月に魚を食べて金運を願ったり…。

そこには人々の想いや風習が息づいています。

この記事を読むと、食べ物の裏にある文化や意味が見えてきて、日常の食事がぐっと深みを増します。

アジア各国の「意味ある食べ物エピソード」の魅力を少し調べてみました。

韓国:食べ物に願いを込める日常文化

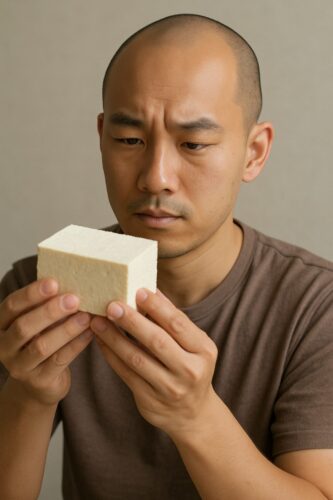

出所祝いの豆腐:白から始める再出発

韓国では、刑務所から出た人が最初に食べるのが「豆腐」。

このシーン、韓国映画で何度見たことか。。。

イ・チャンドン監督の「オアシス」は永遠に私のNo.1映画です

韓国映画で、セリフがなくても、食事だけで多くの情報を映し出してくれるシーンをよく目にします。

この文化には深い意味があるそうです。

豆腐は白くて柔らかく、すぐ崩れてしまう食べ物。

「真っ白な心でやり直そう」「これからの人生は慎重に」という願いが込められていのだとか。

出所後に豆腐を渡されるシーンでは、「頑張れ」という応援メッセージなのかもしれません。

これらの知識は、ただでさえ面白い作品に、さらに感情移入させてくれます。

ジャージャー麺を出前で食べてみたいな~。

誕生日のわかめスープ:母への感謝を忘れない文化

韓国では、誕生日に「わかめスープ」を飲む習慣があります。

これもよく見ますねー。

この文化の理由はとても心温まるものです。

わかめスープは出産後に母親が飲む栄養食で、それを誕生日に食べることで「私を産んでくれてありがとう」という母への感謝を表すそうです。

つまり、自分が主役の日に母を思い出すという素敵な習慣です。

この文化は家庭内のつながりや感謝の気持ちを大切にする韓国ならではのものと言えます。

合格祈願の餅(トッ):粘り強く夢をつかむ

試験前に韓国でよく食べられるのが「トッ」と呼ばれるお餅です。

なぜなら、お餅は粘りが強く、「試験に粘って合格する」という意味が込められているからです。

このように言葉と食べ物を結びつけることで、気持ちを奮い立たせたり、不安を和らげたりする効果も期待されています。

試験を控えた受験生にとっては、トッを食べることが「勝利への第一歩」となるのです。

日本:語呂合わせと縁起物の宝庫

カツ丼で「勝つ」:受験や勝負の前の定番飯

日本では、「カツ丼」が受験やスポーツの試合前に好んで食べられます。

その理由はとてもシンプル。「カツ(勝つ)」という語呂合わせからです。

このように、食べ物に縁起をかけることでポジティブな気持ちになれるのが、日本文化の魅力の一つ。

言葉遊びのようでありながら、実際に多くの人がゲン担ぎに利用しています。

取調室で「かつ丼」はドラマのイメージだとか。。。

赤飯はお祝いの印:赤には魔除けの力も

お祝い事の定番といえば「赤飯」。

その理由は、赤い色には「邪気を払う」「魔除け」の力があるとされているからです。

誕生日や入学、成人式など、人生の大切な節目に赤飯を食べることで、「健康と幸運」を願います。

食べ物そのものが「祈りの象徴」になる日本文化がよく表れています。

年越しそば・うどん:細く長く幸せが続くように

大晦日に食べる年越しそば、そして結婚式やお祝いで食べられるうどんには、「長寿」や「縁が長く続くように」という願いが込められています。

この文化も、形や食感に意味を見出す日本ならではの発想。

食べながら「未来」や「人とのつながり」に想いを馳せる時間となっています。

中国・台湾:言葉と結びついた食の意味

魚(ユイ)で余裕を招く:春節の定番料理

中国では春節(旧正月)に魚料理が欠かせません。

「魚(ユイ)」の発音が「余(あまり・余裕)」と同じだからです。

「毎年余裕がありますように(年年有余)」という願いが込められています。

また、魚を丸ごと一匹使うのも「完全」「豊かさ」の象徴。

食べ残すことにも意味があり、「残して翌年につなげる」という縁起の良い意味を持ちます。

長い麺で長寿を祈る:切らないのがポイント

誕生日や祝いの場で食べられる「長寿麺」は、中国文化の中でも特に象徴的な存在です。長いまま食べることで、「健康に長く生きられるように」という願いが込められています。

麺を切らずに食べるのは「寿命を切らない」ため。このように、調理方法や食べ方にまで意味を込めるのが中国の奥深い文化です。

東南アジア:祭りや行事に根ざす食の祈り

ベトナムのバインチュン:感謝と団らんの正月料理

ベトナムの旧正月「テト」では、もち米や豆、豚肉を包んで蒸す「バインチュン」が家庭で作られます。

これは「祖先への感謝」や「豊作を願う」意味を持つ大切な料理です。

家族で一緒に作ることも多く、「家族のつながり」や「団らん」の象徴にもなっています。

食べ物を通じて伝統を守り、世代を超えて絆をつなげているのです。

タイの果物に込められた縁起

タイでは果物にも縁起があり、たとえばパイナップルは「繁栄」、ザクロは「子宝」、マンゴーは「成功」を意味します。

祭りやお祝いの場でこれらの果物が並ぶのは、未来への願いを込めてのことです。

果物一つひとつに意味があることを知ると、旅先での食事ももっと楽しくなりますね。

まとめ:食べることは生きること、祈ること

アジア各国の食文化には、驚くほど多くの意味や願いが込められています。

豆腐に込められた「再出発」、餅に込めた「合格祈願」、魚や麺に託した「豊かさと長寿」。

どれも人々の生活と密接につながっています。

こうした背景を知ると、食べ物に対する見方が変わりますし、それを知ることで、その国の映画(文化)や旅先での食事も、より豊かで特別なものになること間違いありません。